Una película que es muchas cosas, presentada como thriller judicial,

que yo digo político, que en una porción grande es como un documental, pero de

animación, realizado bajo la técnica de captura de movimiento, en la que es la

primera película de éste tipo hecha en Colombia, y el primer largometraje de 3da2

Animation Studios, que dirige el director del estudio, Sergio Mejia, director de

fotografía y animador, en co-dirección con Juan José Lozano, documentalista especializado

en defensa de derechos humanos, de lo que se aprecia que han fusionado tranquilamente

sus cualidades y talentos en la propuesta, viendo que como gran parte

documental y centro de aventuras se trata de una denuncia basada en hechos

reales, implicando violencia de estado, durante

el conflicto civil armado colombiano, a partir de 1999 hacia 10 años en adelante,

señalando al gobierno de Álvaro Uribe, a

grupos de autodefensa y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), pero

perpetrándolo desde un protagonista ficticio, como lo es su personal experiencia

(que involucra una femme fatale, explosiones y huidas audaces nocturnas), el abogado

defensor de derechos humanos Fernando Sabogal, por quien denominamos al filme de thriller, que es lo que se diría que viene después de una gigantesca

parte documental, de lo que por ello puede conseguir disgustos en los puristas

de un lado y del otro, los que esperan un documental de denuncia, desde la

típica mirada de la ONG y los defensores de derechos humanos, o los que quieren una

buena aventura de ficción, en el que es un claro híbrido, que arranca a partir de la muerte real del humorista y periodista Jaime Garzón.

El filme, que estuvo en el festival de cine de Annecy 2015, mezcla bastante intervención, pero por cortos

periodos, de archivo histórico nacional, juicios, televisión periodística y personalidades

e involucrados reales con la predominante animación digital, llegando hasta fabular

interacción entre sí, logrando adherir plenamente la ficción a los hechos

verdaderos, que es lo que más emociona, convertir el producto en una historia

de entretenimiento, aunque no sea mucho en sí, más allá de la

importancia de su aporte de consciencia y memoria; tal cual le pasa a lo

surrealista, que no tienen demasiada fuerza, como sí le pasaba a Vals con

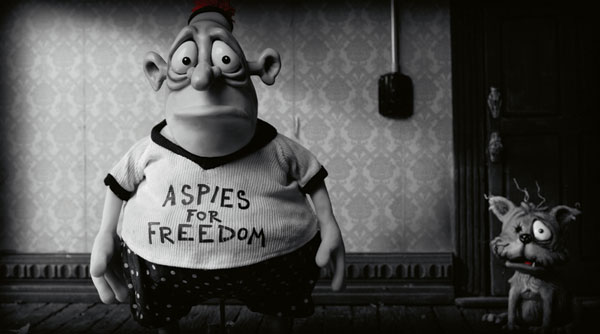

Bashir (2008), que dicho por los realizadores, ha sido fuente de inspiración. Desdibuja, a un punto, los límites entre ficción y hechos reales, creando un cierto estándar visual, manipulando características,

es decir, las personas reales en varios casos están llevadas a la estética de

la animación, que no es muy glamorosa, digamos, exhibiendo mucho color blanco

en los personajes (teniendo a lo real más en blanco y negro), y colores enteros

dominantes alrededor. Sin embargo hay que declarar que Sabogal luce originalidad

estética general (que se llega hasta plantear cierta variedad, habiendo

un juego valioso, aunque fallido a ratos). Punto a favor de no contenerse solo

en su aspecto documental, venciendo lo plano y más agotador, y atribuyéndose

arte, aunque su cualidad de thriller tarde en encenderse, en invocar un sentido

de placer, que, felizmente, se llega a dar.

.jpg)